こんにちは。2025年4月に新卒で入社した、ヒカリ(ペンネーム)です。

神奈川から福井に移住して、働きながら税理士を目指して勉強中です。

前回は、税理士の勉強をはじめた頃についてお伝えしました。

まだ読んでいない方はよろしければ下記リンクからご覧ください。

今回は、税理士試験2年目についてお話したいと思います。

税理士試験に挑戦中、特に1年目に落ちて2年目リベンジ中の皆さんの励みになれば幸いです。

2023年9月 簿記論・財務諸表論リベンジのため勉強再開!!

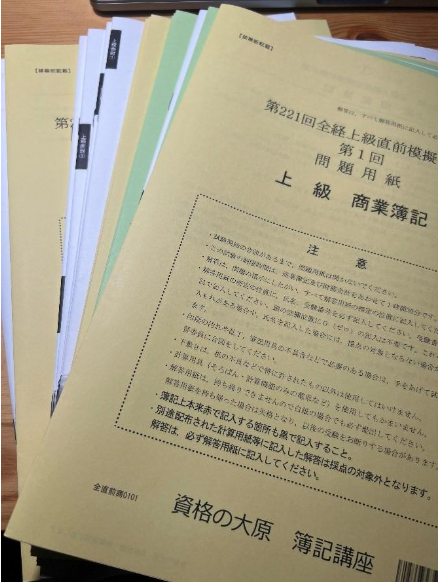

前回のブログで、2年目は実家から近いTACの横浜校で通学受講することをお伝えした通り、TACでのリベンジスタートを切りました。簿記論・財務諸表論どちらも基礎マスター+上級コースを選択しました。

2年目は、大原と打って変わって社会人の方が多いクラスでした。また、人数も大原の水道橋校と比べると少なく、簿記論は30人ほど、財務諸表論は20人程度でした。9月から11月くらいまで大学生の仲良くしていた受講生が私以外で3人いたのですが、12月にはその全員がドロップアウトし、教室に来なくなってしまいました。社会人の方々も、あれ?最近見ないな~と思ったら受験撤退して来なくなった人が多くいたかと思います。それだけ、学び続けていくのが難しい資格だということかもしれません。

授業は、月曜日と木曜日の夜が簿記論・火曜日と金曜日の夜が財務諸表論でした。大原と比べてTACが違うな~と思ったのは、レジュメの存在です。基本的に大原は、テキストに沿って授業が進められ、先生独自の補足資料は配られませんでした。また、確認テストや答練で先生が解いた際のメモ書きも配られませんでした。一方で、TACは、その先生ごとに独自のレジュメがあり、テストや答練では先生が解いた際のメモが残っている問題用紙が配られました。特にメモ書きのある問題用紙は、論点ごとにどのようにメモをして、どう解いていけば正確に早く解くことができるのかのヒントになりました。リース料の支払いと利息のメモや法人税のBOX、退職給付引当金のメモなど、大原では習わなかった解き方を学び、自分に合っている方を選んで身に着けることができました。

2年目の勉強成績は・・・

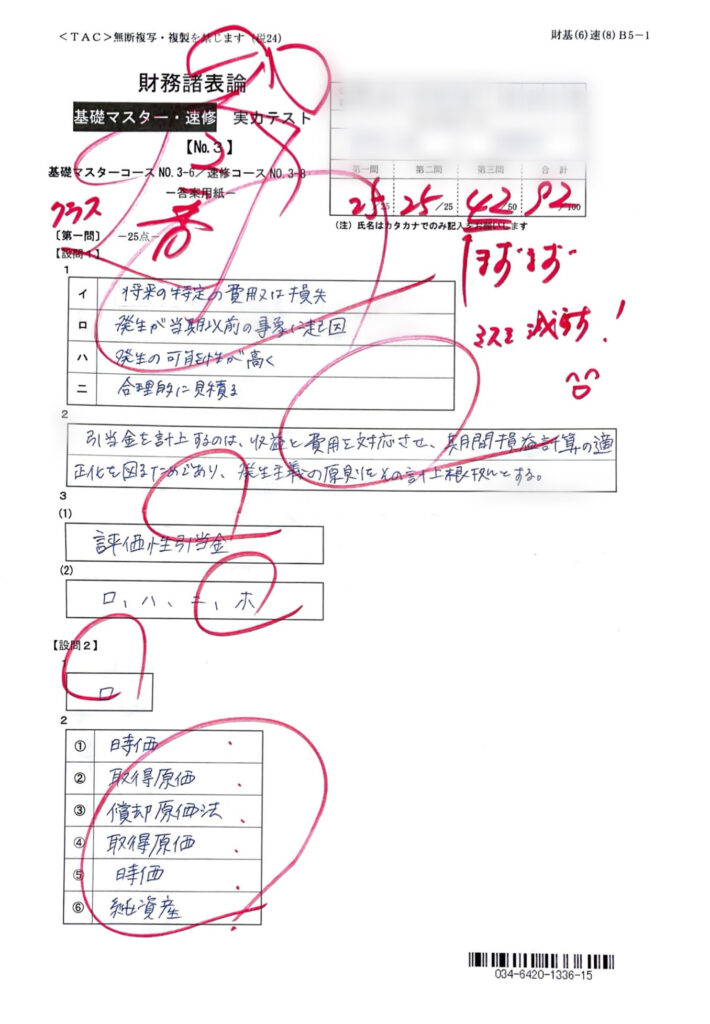

そしてまた肝心の成績はというと… 財務諸表論の基礎期のテストでは上位16%や7%に入れたものもあり、序盤は比較的順調でした。簿記論は、だいたい上位50%台平均に位置していました。1年目はずっと財務諸表論に対する苦手意識があり、簿記論のほうが点数が取れていたのですが、2年目で財務諸表論の計算に慣れてきて、状況が逆転していきました。

上級期に入って徐々に成績が伸び悩み、直前期には上位7、8割になってしまったテストもありました。2年目は1年目と比べて基礎を固めていくことができたのですが、時間配分や解答していく順番などの戦略面での失敗やケアレスミス、確認不足がずっと課題として残っていました。直前期に入っても、なかなかその問題を解消させていくことができていませんでした。

2年目、全国模試の成績は・・・

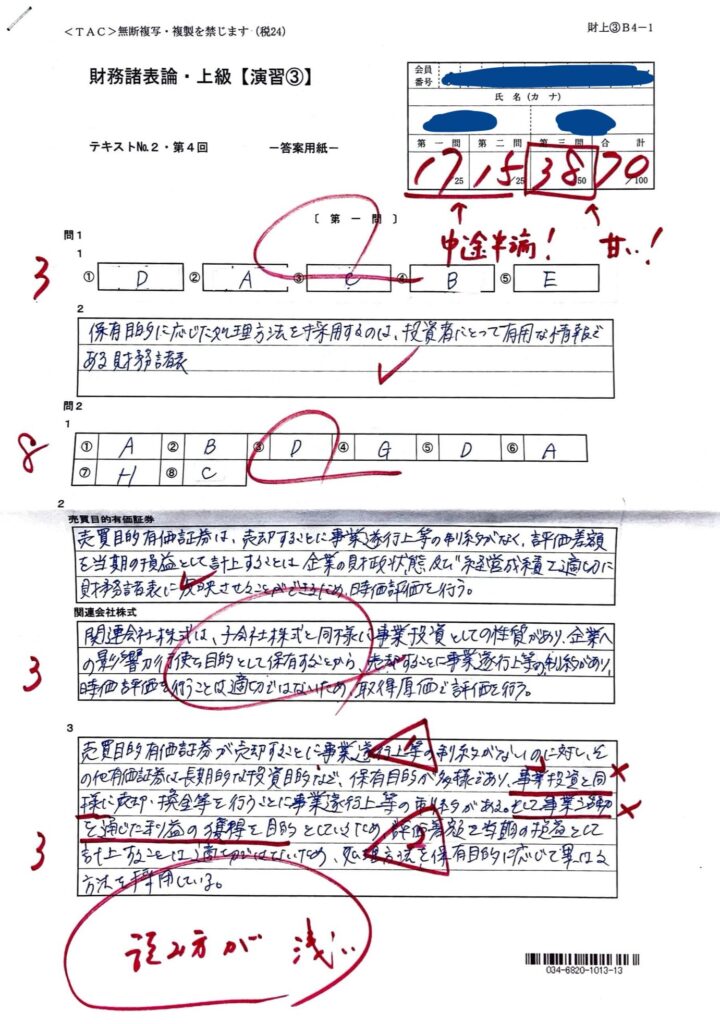

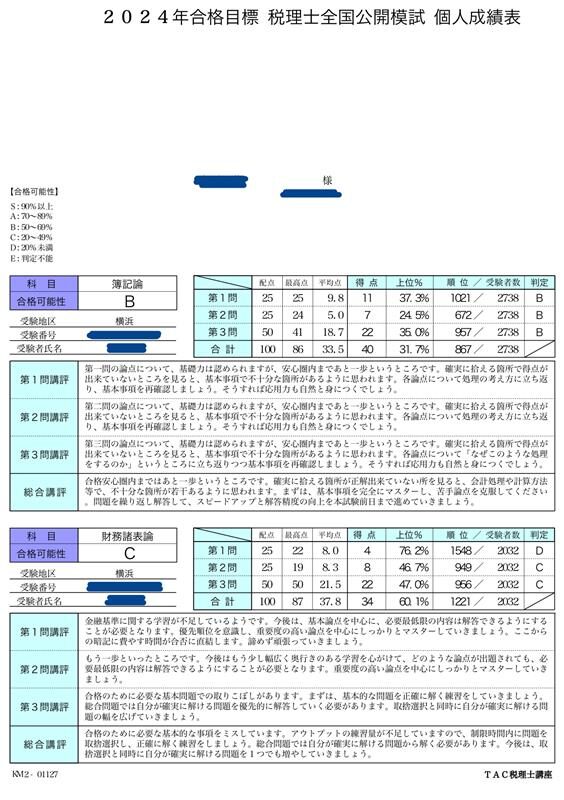

全国模試の成績表です。簿記論では、各大問でBという判定になりました。確実に拾える箇所での得点ができていなかったです。財表も、理論で金融基準を覚えきれず、拾えるところも拾えず、とんでもない点数になってますね💦

模試を経て、解けなかった論点・模試で出てないけど苦手な論点の復習・演習に努めました。総合問題では簡単なところから拾って解いていく、解く順番を固めて時間配分は守る、というのを答練のたびに本番のつもりで解いていきました。1年目よりは圧倒的に覚えている理論も多い状態・簿財ともに総合問題が1年目より多く得点できるような状態で、いよいよ本番を迎えます。

今回はここまで! 次回は2年目の本試験とその結果についてお話したいと思います!