こんにちは。安川です。

前回のブログの続きです。そんなこんなで簿記1級の試験日が迫ってきます。

前回のブログはこちら 税理士への道 -13- シンクロニシティ

迫る簿記1級試験

前回のブログでは、簿記とはだいぶ話がそれましたが、自宅で筋トレしていただけのはずなのに鎖骨を骨折するとかいう謎の事態も生じつつ、気が付けばいつの間にか11月下旬の試験が迫ってきました。

この時の自分は、また恒例の舐めプが発動して勉強開始は9月の下旬でした。試験までは約2カ月です。緊急事態宣言の発動から9月の下旬までの間は全く勉強してなかったですね。

私は約5カ月の間いったい何をしていたのでしょうか。筋トレとパチンコ以外の記憶がないです。9月の下旬から勉強を始めたものの、1日の勉強時間は8時間程度だったと思います。何もしてないのに普通に働く時間ぐらいしか勉強できないのかよって話ですよ。

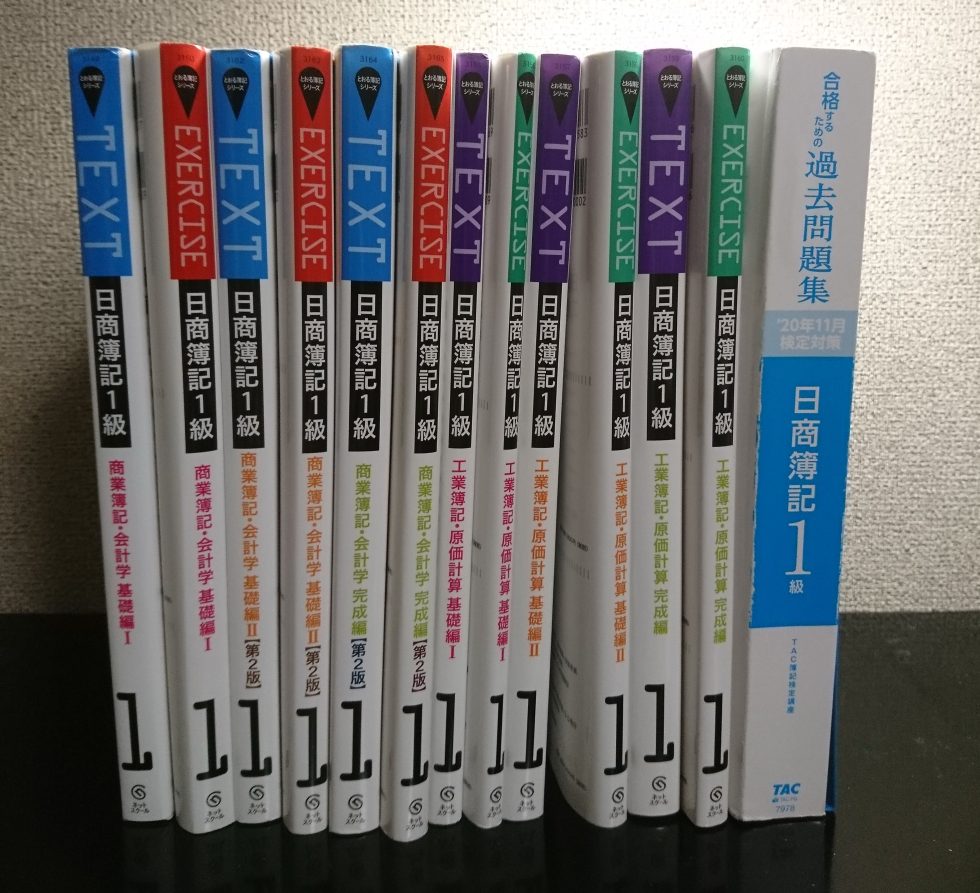

勉強時間からもわかる通りあまり身が入ってなかったですね。過去問集を購入したのも試験の10日ぐらい前ぐらいでした。Amazonで売り切れだったので、焦って福井の紀伊国屋まで買いに行きましたよ。そして、その過去問集を解いていったわけですが、点数は全く芳しくなかったですね。

ここで少し簿記1級について説明しますと、簿記1級では大問は4つ(商業簿記、会計学、工業簿記、原価計算)あり、各25点です。70点以上で合格なのですが、10点未満の大問が1つでもあると、たとえ70点以上であっても不合格となります。

この時の私は、会計学と工業簿記の点数が伸びず、過去問を10回分以上解いた時の平均点は60点にも満たないものであり、本番までに初見の問題を解いて70点を超えたことは1度もありませんでした。

しかも過去問を繰り返し解くことも全くできなかったのです。はっきり言って試験の2、3日前には、「今回これは落ちるな」と思いました。

そんな状況で試験日を迎えたわけですが、たぶんこの時の試験(2020年11月試験)って簡単だったんですよ。合格率も通常と比べると、誤差の範囲でなく、明らかに高かったです。自分としても、試験中に「あれ、過去問と比べて簡単じゃね?」って思いながら解いてました。

実際、時間も普通に余って、解答欄の答えをすべて問題用紙に転記できたぐらいです。すべて転記できたので、自分では珍しく自己採点したのですが、自己採点の結果は70点か71点でした(もちろん10点未満の大問はありません。)。ギリギリ受かってる計算ですね。

しかし、このとき数社の解答速報を見て自己採点したわけですが、原価計算の問題でTACだけ他社と解答が違うところがあったんですよ。私はその部分を、TACではない他社と同じ答えにしていたので、もしその部分がTACが正しいとすると70点に届かない計算になるのでした。

しかし、私が調べられた限りではTAC以外の全ての他社が、私が書いた答えと同じものを解答としていたため、このときは8、9割方は受かってると思っていたのでした…。

次回に続きます。